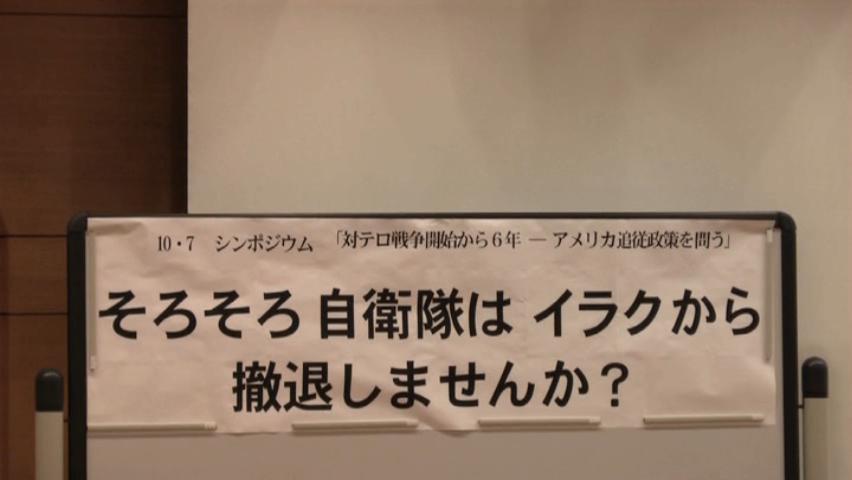

報告と感想:10.7シンポジウム「対テロ戦争開始から6年―アメリカ追従政策を問う」

10.7「対テロ戦争」シンポジウム に参加しての個人的な報告と感想です。当日の様子を映したビデオは撮影者にお願いしてGoogleビデオのサイトにアップしてもらう予定でいます。

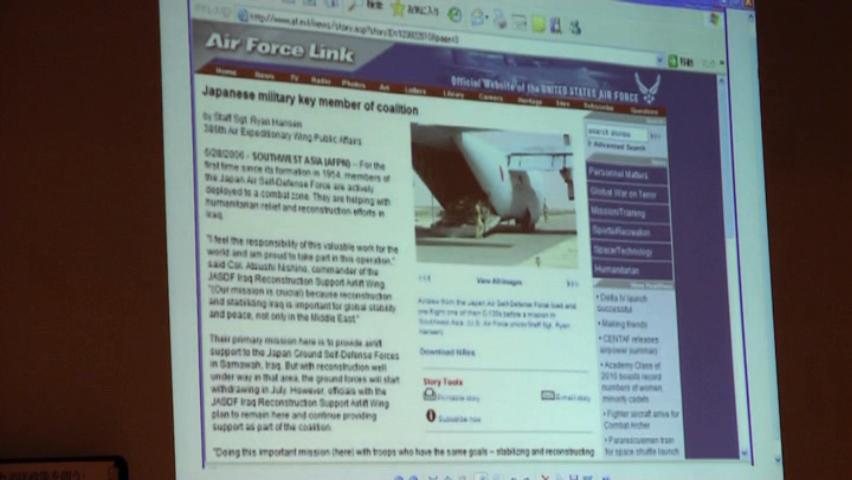

まず、志葉玲さんから。ビデオ映像を交えて、「対テロ」戦争が「対テロ」戦争になっていないことを改めて説明してくれました。

イラクのファルージャで、「ザルカウィ」なるテロリストを討伐するとの名目で米軍は空爆を行いました。その現場を取材したところ、武器、弾薬などはなく、あるのは女性や子供の衣服だった。証言者によれば、米軍は一般市民を縛り上げて銃撃した。子供もクローゼットに押し込めて銃殺。テロ容疑者がいるとしても、取調べをするべきであって、子供まで手にかける必要はない、と。

イラクはシーア派が6割、サダム・フセイン支持層だったスンニ派が2割、残り2割がクルド人という構成になっています。

このシーア派に属するイラク・イスラム革命最高評議会(SCIRI)の最高幹部が内務省のトップに就任して以来、民兵や警察によおるスンニ派狩りが過激化した。肩にドリルで穴を開け、そこから硫酸を流し込むなど。その結果、スンニ派からシーア派への復讐がおき、悪循環に陥っているという。

日本はODAとして内務省に400億円を渡しており、この点でもイラクの悲劇に加担していることを指摘された。イラクの安定化には、石油文明を止めることではないか、との根本的な提案も。

次ぎは川田龍平さんの番。政党からの推薦を受けない完全無所属の当選は、1965年の市川房枝さん以来だとか。無所属候補が当選できないのは、選挙制度の影響が大きいと私は思う。

2001年、お母さんの川田悦子さんがまさに国会前でテロ特措法に反対する24時間ストを行っていたが、同法は成立してしまった。政治を変えたい。無所属による国会活動の大変さは分かっていた。一人では難しい。ところが参院では委員会でも個人の時間が確保できるし、参考人招致も個人で可能であり、十分活動できると判断したのだという。

私や田口房雄さん、その他から、比例代表制関連の質問が川田さんに集中しました。現在の比例代表制では議席配分方式としてドント式が採用されていて、大政党に有利であること、地方議会でも比例代表制を採用するのがよいことなどを話されました。

田口さんによれば、地方議会でも比例代表制をという主張をした国会議員は、川田さんが初めてではないかという。マニフェストでも明記されています。明日の命さえどうなるか分からないという切迫感がそうした主張をさせている、という田口さんの分析には納得した。

沖縄に雇用を生みながら、平和のための常設国際議会を設ける構想を、10年、20年かけてやっていきたいとの抱負も語っていた。

最後に小林正弥さんのお話。多岐に渡る内容ですが、争点となるのは自論の「墨守・非攻論」と次期総選挙へ向けての政権交代論ではないかと思います。

「墨守・非攻」というのは、一般的に言えば「専守防衛」です。自衛隊の存在は合憲だが、現在の装備は防衛の範囲を越えるので違憲、海外派兵は決定的に違憲、という考え方です。ちなみに五十嵐仁さんは「気休め自衛隊論」(これは私の言い方です)かと思います。気休め程度の防衛力ならOKということ。

アンケート用紙の感想でも語られていますが、自衛隊を違憲とみなす層からは反発を受ける考え方です。選挙共同や、野党連合の軸として提唱する際は、あくまで暫定的な統一政策としての「墨守・非攻」を強調しないと、受け入れられないのではないか。

政権交代を否定する野党支持者はまずいないと思うのですが、政権交代後の見通しについては、共通の認識がないようです。小林さんの見方では、政権交代によって自民の暗部がさらけ出され、この意義が大きいという。これは民主についても同様だろうと。自民は復帰を狙ってくるが、それを阻止して新たな政治の可能性を模索するために、「超党派的市民連合」を想定されています。川田選挙がそのいいモデルだという考え方です。

ところが、現在の小選挙区制が維持されたままでは、この制度を最大限に利用して(保守)二大政党制に持ち込む政治力学が常に作用するでしょう。無所属候補の当選は相変わらず困難です。川田さんはギリギリの5位当選であることに留意する必要があります。1人区での川田モデルは非常に困難です。

今のうちに小選挙区制の廃止へ向けた動きを仕掛けて置く必要があると私は思います。

コーディネーターを務めたきくちゆみさんからは、1日2人に情報を伝えると28日で1億人に伝わる例が紹介され、一人一人がメディアになることを提案されました。集会ではいつも主張していますね。私からは下の写真のような個人メディアアクションがお勧めです。

また、沖縄・辺野古の基地のことをアメリカ人に言うと、そんなことはアメリカではNOと言われるとのこと。だからアメリカへの働きかけが必要なのだといいます。

(電車内にて:ネームプレートを利用したメディアをカバンに取り付けている)

太田光征

トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=152