非改憲と民主的選挙制度改正を柱とする 「野党統一政策」が政権交代を確実にする

2月 27th, 2009 Posted by MITSU_OHTA @ 15:53:41under 一般 1 Comment

「野党統一政策」が政権交代を確実にする

野党各党御中

新聞報道によると、次期総選挙後の連立政権を想定し、民主党、社会民主党、国民新党の3党が「大枠の政策合意」を作ることで合意しました。大いに歓迎します。3党だけでなく、日本共産党や新党日本なども政策合意作りに参加されることを希望します。

社民党幹部は特に、「民主党と基本政策をすり合わせ、格差是正や憲法護持などを求めていきたい」としています(2月21日、産経新聞)。これは重要で、また当然といえます。憲法、特に9条については、これを変えるべきではないとする世論が6割を超えています。有権者と大連立する、民意を反映した野党統一政策を是非ともお願いします。

現在の格差・貧困をもたらした大きな原因の一つは、派遣労働の原則自由化であると思われます。一部小数政党を除き、全政党がこれに賛成した経緯は、国会における小数政党の意義を照らし出すものです。この教訓を野党統一政策としての選挙制度改正に反映していただきたいと思います。

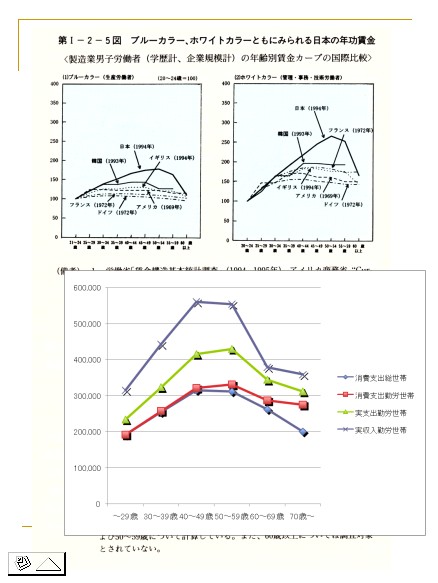

小選挙区制が中心の現在の小選挙区比例代表並立制では、野党連合が得票率で与党連合を上回っても、議席獲得率で負けることがあります。このことは、2005郵政選挙の小選挙区で、与党が得票率49%で76%もの議席を獲得した「偽装勝利」でも明らかです。小選挙区制は、野党連合による政権交代(政権交代後にはその維持)にはまったく不向きの選挙制度です。

小選挙区制はまた、小数政党抹殺政策であり、野党連合の精神と相容れないです。パートナー政党を窮地に陥れるような選挙制度改定を、野党の一部が主張することはありえないはずです。

小選挙区制の下では、勝利の見込みが高い野党候補として、民主党候補に支持者以外からも票が集中する傾向があります。これは、死票を回避する「選挙制度修正的」投票行動として意義がありますが、同時に、比例区では民主党以外の野党に票を集中させることで、各党が政党支持率に見合った議席を獲得できるようにすることが必要です。

青森県の民主党県連と社民党県連合は、まさにそのような「選挙区すみ分け投票」の選挙協力を行う協定書を交わしました(2月25日、朝日新聞)。これを全国規模、全野党共闘の枠組みに拡大して行うべきだと考えます。これにより、野党議席数が最大化するとともに、憲法などに関する世論を反映した議員構成に近づきます。

野党統一政策の柱の一つに、比例代表制を基本にした制度など、死票を最小化する選挙制度を盛り込んでいただきたいと思います。それにより、野党共闘は一層強固になり、また有権者レベルでの選挙共同も促進され、政権交代がより確実なものとなるでしょう。

具体的な選挙制度改正案については、政党と有権者とが協議できる場を設定し、そこで十分に議論することが必要だと考えます。有権者と大連立する姿勢を明瞭に出してください。

民意を反映して9条改憲をしない、誠実な野党共闘を進める、その担保として、野党共倒れをもたらし政党間格差を拡大する小選挙区制を廃止し、民意を反映する選挙制度改正案で合意する――これが民意を反映する政権交代の近道です。よろしくお願い申し上げます。

太田光征

http://otasa.net/

要望先(FAX番号・メールアドレス)

民主党代表 小沢一郎 3503-0096

民主党代表代行 菅直人 3595-0090

民主党副代表 岡田克也 3502-5047

民主党幹事長 鳩山由紀夫 3502-5295

民主党参議院幹事長 平田健二 5512-2332

民主党政策調査会長 直嶋 正行 3503-2669

日本共産党 info@jcp.or.jp

社会民主党党首 福島瑞穂 3500-4640

社会民主党幹事長 又市征治 5512-2537

国民新党代表 綿貫民輔 3504-2569

国民新党代表代行 亀井静香 info@kamei-shizuka.net

新党日本代表 田中康夫 yassy@yasu-kichi.com

トラックバック URI : http://kaze.fm/wordpress/wp-trackback.php?p=258